Our Work

地域らしく、北ガスらしく

#02 持続可能なくらしのための地域連携

Members

宮澤 智裕

MIYAZAWA TOMOHIRO

環境・地域共創推進部

地域連携推進グループ

マネージャー

2003年入社

夏井 祐子

NATSUI YUKO

環境・地域共創推進部

地域連携推進グループ

副課長

2009年入社

Introduction

北ガスでは、エネルギーの地産地消を軸として、自治体・地元企業・地域で暮らす人々がひとつになって進めていく「地域連携」を推進しています。四方を海に囲まれ、自然環境にあふれる北海道には、まだ活用しきれていないたくさんの資源があります。北ガスは2024年に環境・地域共創推進部 地域連携推進グループを新設しました。北海道の豊富な自然資源をエネルギーとして利用することで、地域の持つ課題を解決し、ずっと住み続けたいと思える、安心・安全で快適なまちづくりを地域とともに実現することを目指します。

Chapter1

北ガスに集積するリソースをフル活用し、地域課題を解決する

宮澤 智裕:

2015年頃から「地方創生」をテーマに、北ガスがどのような形で地域に関わっていけるのかを模索していました。私たちの得意分野はエネルギーの地産地消です。その力で、地域を元気にするような取り組みができないかということがきっかけでした。

夏井 祐子:

第一人者として宮澤マネージャーが築いてきた下地に、私を含めて5名のメンバーが合流して、現在は6名体制で仕事をしています。

宮澤 智裕:

地域連携推進グループでは、北海道の地域課題を解決することを大きなミッションとして掲げています。地域にある資源を使ってエネルギーを生み出すことで、地域の持つ脱炭素、経済循環、人材育成などさまざまな課題をクリアし、持続可能な地域社会モデルを全道に広げていきたいと考えています。

夏井 祐子:

メンバーは様々な部門から集められました。例えば私はPR系の外部発信の経験があったり、他のメンバーは営業系で対人関係を築くのが上手だったり、技術系でデータ活用が得意だったりと、それぞれ確固たる強みを持った人材が集まっています。メンバーの知恵や経験を持ち寄り、それぞれの強みを活かし、ひとつの課題に向き合って解決していくことが基本的な仕事の流れです。

宮澤 智裕:

エネルギーは地域外から買ってきて消費することが当たり前と考えている方がほとんどだと思います。しかし、それではお金は地域外へ出て行き、人や産業も地域内では育ちにくくなります。エネルギーを地域でつくることができれば、地域内で経済循環が起こるので、今まで外に出ていたお金も活用でき、雇用も生まれて活性化に繋がりやすくなります。

夏井 祐子:

北海道では2018年の胆振東部地震でブラックアウトが発生しました。地域内で複数のエネルギー源があり、地域の電力を賄うことができれば、非常時でもいち早く復旧することができ、災害に強い街づくりに貢献できる可能性が高まります。エネルギーの地産地消は、レジリエンス面でも有用性があると考えています。

Chapter2

「こんにちは、北ガスです」から始まるコミュニケーション

宮澤 智裕:

プロジェクトを進めるにあたって、まずは自治体との接点づくりが必要になりますが、初めて訪問させていただく自治体でも、好意的に意見交換をしてくださることが多いです。このスピード感は他の会社が真似したくてもなかなかできない、先輩方がこれまで培ってきてくれた信用の証だと思います。

夏井 祐子:

自治体によって課題も違えば、保有する地域資源も違います。したがって、地域課題を伺いながらオーダーメイドでの対応になることがほとんどです。北ガスとしての役割を考えながら、分野に見合った協力会社とチームを組む場合もあります。

宮澤 智裕:

あくまで目的は、地域の課題解決により、持続可能な地域を実現していくことです。すべての案件で北ガスが音頭をとるわけではなく、ときにはハブとなってコーディネート役に回るなど、臨機応変に形を変えながらプロジェクトに参画していることも特徴の一つかもしれません。

Chapter3

道内の地域連携プロジェクトの具体例【南富良野町】

夏井 祐子:

南富良野町からは、リニューアルする道の駅を省エネ化したいとのご相談を頂きました。その矢先に、地域で大規模な洪水が発生したこともあり、プランに災害強靭性を高めることも加え、エネルギーシステムを構築することになりました。

宮澤 智裕:

最新の事例では、森の管理をお願いしたいとのご相談を頂きました。南富良野町は林業が盛んな町で、面積の9割は森林で占められています。その森を活用・維持管理してほしいと言うご要望でした。「◯◯の森」など、全国には企業が所有する森はたくさんありますが、大抵の場合は大きくても数十ヘクタールです。しかし、私たちが管理するのは140ヘクタールでおよそ東京ドーム30個分もの森林でした。どのように活用しようかとメンバーみんなで頭を捻っていました。

夏井 祐子:

そこで目をつけた仕組みが「Jクレジット」です。Jクレジットとは、省エネ機器の導入や森林経営などの取り組みにより、CO₂などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。クレジットは販売して収益化できるほか、地域で排出されるCO2と相殺して、地域の脱炭素化にも役立てることができます。

宮澤 智裕:

森林管理で創出されたクレジットは、道の駅南ふらのや町内の施設などで排出されるCO₂をオフセットするなど、地域の脱炭素に向けた活動に役立てる予定です。

夏井 祐子:

北ガスが、地方自治体の所有林を活用してJ-クレジット創出支援を行うのは初めての挑戦です。その取り組みを一般の方にも知っていただくための広報手段の一つとして、購入していただくとそのお金の一部が森林保全に還元されるカプセルトイを設置しました。私たちの予想を超えて好評で、町の子どもや観光で訪れる方に活動を伝えるきっかけの一つになっています。

Chapter4

道内の地域連携プロジェクトの具体例【上士幌町】

宮澤 智裕:

上士幌町はふるさと納税をいち早く取り入れるなど、先進的でバイタリティにあふれる自治体だったので、私たちもともに新しいチャレンジをさせていただきました。同町の主要産業は酪農業です。人の数より飼育されている乳牛の方が多く、排泄される糞尿の処理が大きな悩みの種でした。改善策として、家畜の糞尿を活用してバイオガス発電施設を作ろうという町の方針が決まったため、北ガスは、地域電力事業の立ち上げと、作った電力を地域に供給する仕組みづくりを一緒に進めさせていただいております。

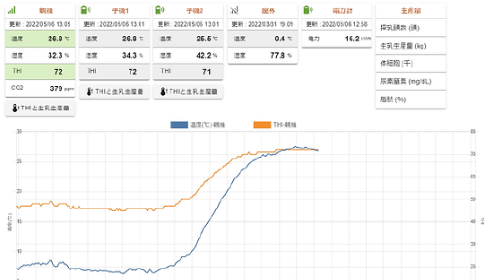

夏井 祐子:

牛舎での生活環境の「見える化」にも携わりました。乳牛はとてもデリケートで、住環境が乳量・乳質に影響を及ぼします。そこで私たちは牛舎の温度、湿度、CO₂などの情報をいつでもスマホで確認できるサービスを実証試験で開発しました。

Chapter5

道内の地域連携プロジェクトの具体例【厚沢部町】

夏井 祐子:

厚沢部町と行っているのは、環境省が選定する「脱炭素先行地域」への取り組みです。2024年に取り組みが採択されましたが、選定の決め手となったのは、国産中型風力発電と、それに関する産業振興・人材育成です。

宮澤 智裕:

地域での経済循環も脱炭素社会に向けた施策の一つです。風力発電自体の建設ももちろんですが、その後のメンテナンス人材の確保や育成も今後の大きな仕事になります。例えば、地域外に修理やメンテナンスを頼んでしまうと、外部にお金やノウハウが流出してしまう。それを可能な限り町内企業で行い、活躍できる場を増やすことを評価いただきました。

夏井 祐子:

若手メンバーも大きく関わっています。計画のグランドデザインは厚沢部町の主導で進めていきましたが、風力のほかに水力発電もプランに組み込む検討を進めるなかで、水力発電の知識に長けているメンバーが大きな力になってくれました。

Chapter6

自分たちの魅力を伝え、お互いが高められる関係づくり

宮澤 智裕:

「会社をどう利用してやろうか」くらいの気持ちで、社会にうまく貢献できればと考えて仕事をしていた時期もありました。ですが、ここ最近は他の企業や自治体と接触するようになり、「北ガスっていい会社だな」と改めて思うようになりました。地域連携の取り組みがあって、リソースや仲間がいて、社会問題を解決できる手段がある。そんな会社はなかなかないと思います。「こういう仕事、北ガスの人間は好きだぞ」っていうポイントもわかるようになってきました(笑)

夏井 祐子:

それに若手も優秀なメンバーばかりです。「私が同じ年代のときはこんなに仕事ができなかったよなぁ」といつも感心していますね。そういうメンバーがこれから困らない環境を整えることも中堅である私たちの役目です。それぞれの個性が輝くステージを作っていきたいと思っています。

宮澤 智裕:

せっかくいろいろな経験をさせてもらっているので、一人の殻に閉じ込めておくのはもったいないと感じています。なので、個人の目標としては北ガスでの仕事をもっと広く発信していきたいですね。

夏井 祐子:

地域連携は、パートナーとして選んでもらったあとに真価が問われます。末長くともにしたいと思っていただくためには、相手と同じ目線に立って、時には厳しい助言も必要だと思っています。連携する自治体とディスカッションを重ねながら、お互いが高められる持続可能な関係性を築き上げていきたいですね。