our work

海の生態系の頂点に位置するクジラのように

#03 膨大なデータを集積する一大社内プロジェクト

Members

鈴内 翔太

SUZUUCHI SHOTA

デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部

情報プラットフォーム基盤管理グループ 主査

2017年入社

松澤 圭祐

MATSUZAWA KEISUKE

デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部

情報プラットフォーム基盤管理グループ 副課長

2012年入社

齊藤 圭司

SAITO KEIJI

デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部

情報プラットフォーム基盤管理グループ 係長

2014年入社

Introduction

2023年10月に情報プラットフォーム「Xzilla(くじら)」をリリースしました。本システムは、北ガスグループが掲げる経営計画「Challenge2030」の主要施策である「デジタル技術の活用による事業構造変革(DX推進)」の中核を担います。Xzillaの登場により、社内外のデータ集約・蓄積・活用が促進され、意思決定の迅速化や業務の効率化、お客さまへのサービス向上などの効果が期待されています。

Xzilla(くじら)とは?

これまで個別に管理されていた社内外のさまざまなデータを、使いやすい情報として一つに集約したプラットフォームです。名称であるXzilla(くじら)は社内公募から選ばれ、「北ガスグループの人、モノ、情報を全て積み込み、未来という大海に向けてデジタル化の波を悠々と超え、皆が意思をもって挑戦し続けてほしい」との思いが込められています。

【Xzillaの主な機能】

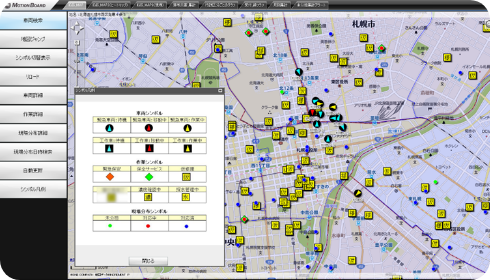

- 社内外のデータを統合管理するデータ集約・蓄積機能

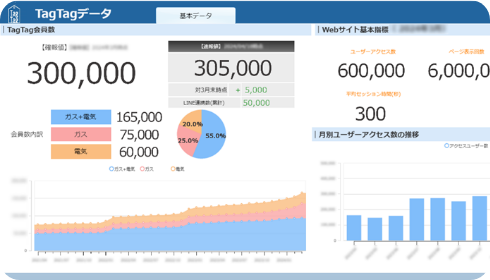

- データをグラフや表で可視化し、直感的に情報を把握し簡便に分析できるダッシュボード機能

- あるシステムが持つデータを、利用したい他のシステムへ連携するデータ連携ハブ機能

Chapter1

データの「蓄積」「連携」「可視化」の観点から未来を描く

齊藤 圭司:

北ガス版DXに向けた構想を練るために、「次世代プラットフォームに関する検討プロジェクト」を2019年11月に立ち上げました。社内外のデータやデジタル技術を活用した業務改革とは何なのかを徹底的に議論を重ね一定の方向性を定めました。そしてその方針をもとに、現在のXzillaへと繋がる具体的な構想を描いていきました。

松澤 圭祐:

Xzillaのコンセプトは北ガスグループの経営計画「Challenge 2030」の主要施策の一つである「デジタル技術の活用による事業構造改革」にも繋がっています。未来の北ガスグループのさらなる成長に向け、「情報」をキーワードにどのように事業を変革していくか。その中核をXzillaが担うためには、どのような情報プラットフォームにすれば社員にもお客さまにも役立てるものになるのか、これが課題でした。

Chapter2

プロジェクト内での役割

松澤 圭祐:

プロジェクトマネージャーとして、Xzillaの開発、保守運用、活用全体の統括管理に携わっています。進行スケジュールを計画し、必要なメンバーや環境の確保、開発を委託する会社の方々や社内外の関係者との調整、リスクヘッジを検討しながら、プロジェクトを成功に導けるようにメンバーをサポートしています。

齊藤 圭司:

データ集約・蓄積機能やデータ連携ハブ機能の開発・運用に関するチームのリーダーを担当しています。追加機能の開発(新たに必要となるデータの連携など)や、Xzillaに関する問い合わせ対応などが主な役割です。

鈴内 翔太:

情報を可視化するダッシュボードの設計・構築を行うチームのリーダーを務めております。せっかくシステムを作っても活用されないと意味がありません。ダッシュボード構築のルール整備や利活用推進、データ活用支援なども業務の一つです。

Chapter3

情報という大海原に挑む、大きなチャレンジ

松澤 圭祐:

当初は別プロジェクトを担当しており、Xzillaプロジェクトへは途中で合流しました。学生時代は土木系の専攻であり、最初の配属先もガスや機器工事を監督する施工管理だったので、システム開発やITに関する知識がほとんどなく、不安が大きかったことを覚えています。ただ、チームメンバーのスキルや意欲が高く、「このメンバーの力が集まれば、必ず成功できる」という安心感がありました。ここだけの話、みんなの専門知識が豊富すぎて、何を喋っているのかわからないこともありました(笑)

齊藤 圭司:

以前の部署でデータ関連業務に携わった経験から、データの活用については強い情熱を持っています。Xzillaプロジェクトでは、従来はデータ利用者として関わっていた私が、今度はデータ提供者として新たな挑戦に取り組むこととなりました。情報系出身としてシステムに対する興味も深く、これまでの知識や経験を具現化できるというワクワク感と全社員が利用するシステムを支える使命感が、私のモチベーションアップに繋がっています。

鈴内 翔太:

これまでは現部署の前身であるICT推進部でネットワークインフラやセキュリティを担当していました。現在のデジタルトランスフォーメーション・構造改革推進部になって最初の仕事が、これまで経験したことのない規模のシステム開発だったため、不安な気持ちと「どこまでチャレンジできるか試したい」という気持ちが入り混じっていたのを覚えています。

Chapter4

ゼロから始まる、システム構築

鈴内 翔太:

リリース前は、データ収集・蓄積に多くの不確定要素がありました。各部署にどのデータが役立つのか検討しながら、ダッシュボードの設計・構築を進める必要があり大変でした。しかし、その過程で北ガスのシステムのデータ構造を把握できたことは学びになりました。また、ダッシュボードの使いやすさは非常に重要だったため、データの正確性や一貫性を保ちながら、画面のデザインや操作性にも気を遣いました。具体的には、ボタンの配置やレイアウトを工夫し、直感的に操作できるように設計しました。

齊藤 圭司:

Xzilla構想はすべてがゼロベースからのスタートです。最終的な目的は同じなのに、メンバー間でも考える視点や角度によってXzillaの具体的なイメージは大きく異なっていました。何に重きを置くのか、拡充する機能は何が良いのかを整理しながら、活用してもらえるシステムを構築していくプロセスは、自身の大きな学びにもなりました。

松澤 圭祐:

データは使われなければ意味がありません。しかし限定的すぎても使い勝手が悪いので、そのバランスを取るのが難しかったですね。システム開発も建設現場と同じで、さまざまな専門職の方々に支えられています。協力してくれるベンダーさまにも多くの方々が携わっており、それぞれの役割を把握することで、自分のやるべきことが明確になったことをよく覚えています。リリース時のデータ移行も丸一日以上かかりましたが、ここまで大変だと想像できず、すべてをやり終えたときには大きな達成感がありました。

Chapter5

社内からの要望やアイデアで広がる活用方法

鈴内 翔太:

例えば、お客さまがお使いのガス機器は10年を目安にリプレース(更新・交換)が行われることが多いですが、その際にお客さまやガス機器の情報を持っていないと営業の機会を逸してしまいます。こうした機会損失を防ぐために、お客さま別の機器更新状況や、機器更新を行っていないお客さまのデータをダッシュボード化して営業部門に提供しています。他にも、ガスのスマートメーターの導入により、これまで月別でしか確認できなかった使用量を、日別で確認できるようになりました。このデータを活用することで、日ごとの使用量の推移を把握し、より詳しい分析に役立てています。現在はXzillaの活用を全社で進める活動の一環として、データを活用したいと考えている社員に向けて、1対1のレッスン形式でフォローアップも行っています。

齊藤 圭司:

Xzillaリリース後、データ活用をテーマに新たなアイデアを競う社内アイデアソンを開催しました。社内から15名の応募をいただき、5チームに分かれて議論を重ねながら、それぞれ独自のアイデアを形にしていきました。議論の中では、業務改善につながるアイデアや、新規事業に活用できるアイデアなど、多岐にわたる発想が生まれました。参加者は異なる視点やニーズを持つメンバー同士で意見を交わし、データを活用した新たな可能性を探る貴重な機会となりました。アイデアも新鮮なものばかりで、大変有意義なイベントになりました。

Chapter6

大規模プロジェクトだからこその成長

松澤 圭祐:

メンバーを信頼して任せることの重要性を学びました。その中でもプロジェクトマネージャーになったからには、メンバーやベンダーさまの動きを俯瞰で見渡し、それぞれの知見や技術を最大限に引き出せる環境づくりに注力いたしました。危機管理やリスク管理にも敏感になり、適切なタイミングで情報を伝えるスキルも身につけました。

齊藤 圭司:

プロジェクトマネジメントを学べたことが私にとっての大きな成長です。システム開発に限らず、大きなプロジェクトでは個人の力だけでは進めることはできず、協力会社さまとの連携が不可欠です。チーム内での合意形成や進捗管理において、自分に不足している点を実感しながらも、少しずつ経験を重ねていきました。Xzillaでの経験を活かし、今後も円滑なコミュニケーションと効果的なプロジェクト管理に努めたいと考えています。

鈴内 翔太:

技術力も重要ですが、コミュニケーションを欠かさず、積極的に行動することが、物事をスムーズに進めるカギだと感じました。思い描いた理想を追求することも大切ですが、100%にこだわりすぎず、目的に応じて手段を変えることも時には必要だと考えるようになりました。その過程で、忍耐力や柔軟性も少しずつ身についてきたと感じています。

Chapter7

課題を解決し、さらなる未来へ

齊藤 圭司:

次の目標は、部門が抱えるビジネス課題をXzillaのデータを活用して解決していくことです。単にデータを集めるだけでなく、ユーザーが使いやすいように加工し、ビジネスの課題解決に直結するシステム作りが求められていると認識しています。

松澤 圭祐:

リリースはあくまで通過点。北ガスグループでの業務変革を推進するために、もっと各部門に深く入り込んだ支援を考えています。データ活用をそれぞれの部門でよりフィットさせ、活用に向けた具体的な施策を迅速に実現していきます。またこの部署は若い世代の社員が多いので、フラットな視点で既存の業務やプロセスに疑問を持ち、改善点を指摘してほしいと考えています。

鈴内 翔太:

今後は、ダッシュボードによる可視化にとどまらず、各部門の本質的なニーズを丁寧に聞き取り、AI予測などを活用した支援を進めていきたいと考えています。目標は、組織全体でのデータ文化の定着化。その実現に向けて、確かな基盤を築き、北ガスグループの持続的な成長と競争力の向上に貢献していきたいです。